为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,充分发挥社会实践作为高校思想政治工作实践育人的重要载体作用,翻译学院学子响应号召,积极投身参与2025寒假社会实践活动。58支团队坚持把握学科发展特色,融入文化传承发展历史任务,走访山东、广西、甘肃等15个省,覆盖30个城市,进行多方面、全方位、高质量实践活动,在不同领域书写着属于自己的精彩篇章,展现出翻译学院学子的独特风采与担当精神。

深研乡教,浇灌成长沃土

春风化雨,润泽乡土心田,以智慧犁铧深耕希望的田野。为响应国家乡村振兴战略,翻译学院学子积极投身于三下乡活动,为乡村教育注入活力。“小课桌”团队在黑龙江省绥化市望奎镇开展“寒假成长计划”,通过领学、美育、思辨三大模块,将外语教学与中华优秀传统文化相融合。菁莪调研团深入河南浚县、孟津区的乡村学校,针对留守儿童的心理健康问题,提出建立“家校共育档案”,通过定期家访与心理疏导,为留守儿童构建情感支持网络;针对偏远地区教师“一人多科”的困境,提出“城乡教师轮岗制”建议,为教育均衡发展提供新思路。

非遗活化,助力乡村振兴

非遗为舟,载乡愁渡新潮,以文化薪火点亮振兴的灯塔。为传承、弘扬非遗文化,翻译学院学子深入非遗传承地带,与非遗传承人开展深入交流。“乡村非遗路”团队以文化为纽带,在河北、山东等地探索非遗与乡村振兴的融合路径。在山东草编技艺传承村落,团队推动“非遗工坊+电商直播”模式,帮助村民月均增收2000元;黑龙江的鱼皮画手艺人通过团队设计的文创盲盒,将传统技艺转化为文旅产品。同时与地方政府合作,策划非遗主题研学路线,使乡村文化从“静态保护”转向“活态传承”。

科技赋能,守护碧水蓝天

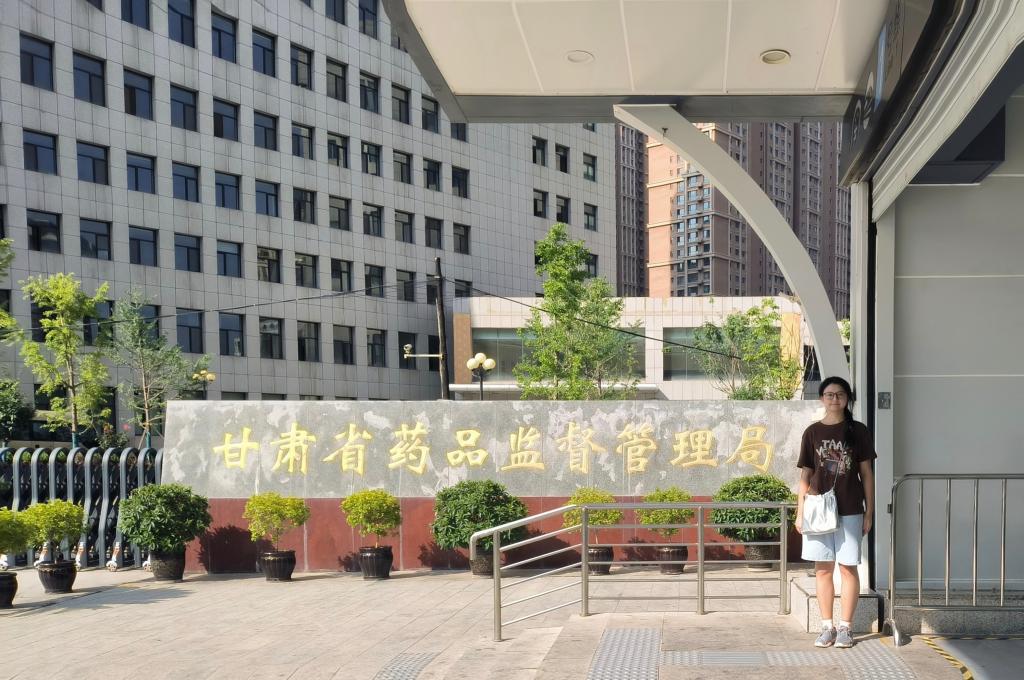

科技执笔,绘就碧水丹青,以创新之力筑生态的长城。为推动科教兴国与创新驱动发展战略,加快建设科技强国,有效应对国内外环境的复杂变化,实现经济社会的可持续发展,翻译学院学子走访10余个企业机构。“澄海拾遗”调研团走进安徽安庆,山西太原与福建福鼎等地企业,深入了解环保科技的前沿动态,同管理人员深入交流,探讨环保领域的创新解决方案。“清源探察”团队赴甘肃药监局调研过期药品回收难题,针对由于农村地区回收点稀少带来的过期药随意丢弃行为,团队设计“智能回收箱+药品溯源APP”方案,并联合药企开展“以旧换新”活动,推动建立覆盖城乡的药品回收网络。

红色传承,赓续精神血脉

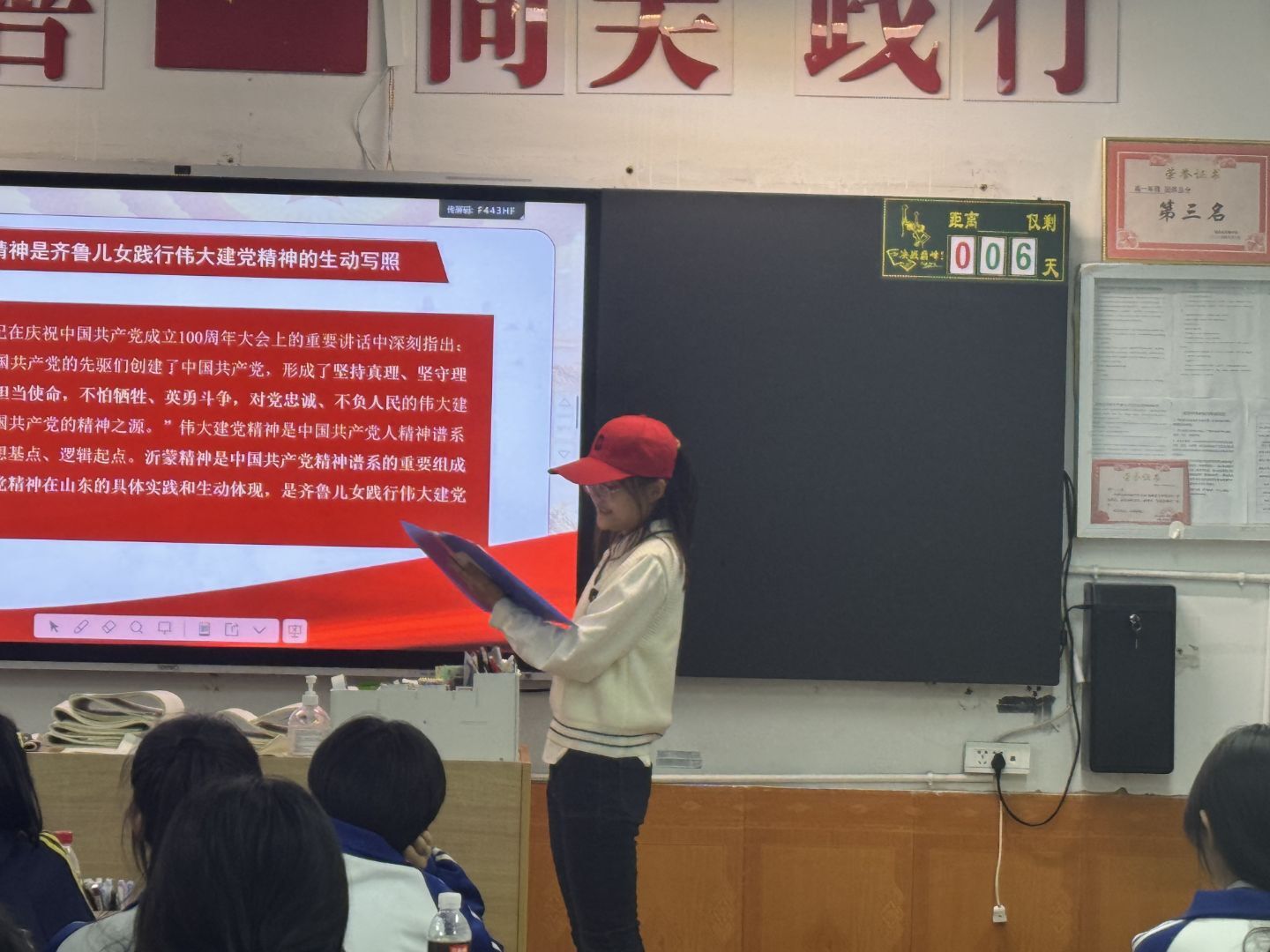

红色基因融血脉,精神火种燃长夜,以信仰之光映照时代的征程。为用好红色资源,赓续红色血脉,奏出时代最强音,翻译学院学子以实际行动推动红色精神的传播,使其在新时代焕发出新的光彩。“红理译行人”在黑龙江省齐齐哈尔市富裕县实验中学开展沂蒙精神主题志愿宣讲活动。用沂蒙精神的红色历史故事,深入浅出地帮助同学们更好地感悟沂蒙精神,更加深入地了解沂蒙人民的故事,传播红色基因,弘扬沂蒙精神。

校地联动,播撒理想火种

校地携手织锦绣,理想星火燎原野,以青春之名续写山大的华章。翻译学院学子深耕山大文化,创建14支母校回访团队,致力于将山大魂带进各大高校。山大皖映智行宣讲团在安徽进行山东大学(威海)母校宣讲活动,团队成员在学校中心广场布置摊位、张贴宣传横幅、分发物料、答疑解惑,提高了山东大学(威海)在母校的知名度。“文澜万象”团队则走进中国海洋大学图书馆,探索高校文化服务新模式。提出“图书盲盒”,计划将经典名著与热门学科书籍随机组合,借阅率预计提升30%。

翻译学院团委积极贯彻“实践育人”理念,鼓励学院学子以青春的活力和创新的思维深入基层。未来,翻译学院将继续细致、严格做好社会实践指导和安全保障,引导学子在服务社会中淬炼成长,推动社会实践走深走实。